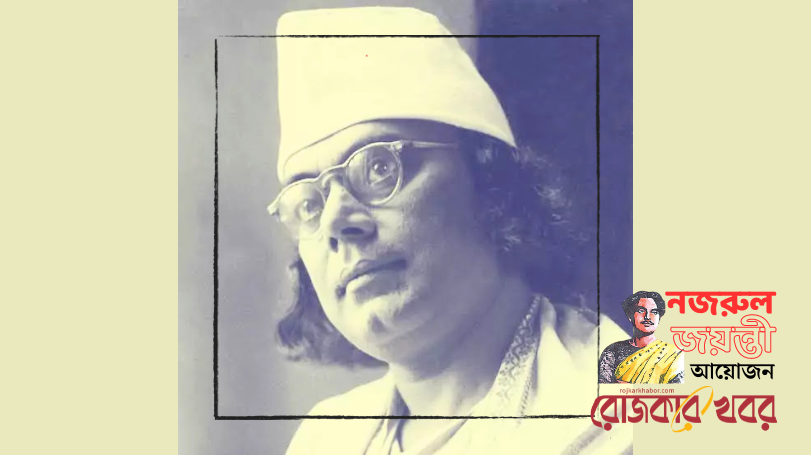

[নজরুলকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি ঘোষণার যৌক্তিকতা কিংবা অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোনো সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে কি হয়নি, সমালোচক বিশেষের তোলা এসব বিতর্কে না গিয়ে, এমনকি “বাংলাদেশী” জাতীয়তার অর্থে নয় — বৃহত্তর বাঙালিত্বের ধারণা থেকেই, তিনি কেন আমাদের ‘জাতীয় কবি’, সেটাই লেখক সংক্ষেপে এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা-সমালোচনাকে আমরা স্বাগত জানাবো।]

সুভাষচন্দ্র বসু ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার তৎকালীন এ্যালবার্ট হলে নজরুল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন : “আমরা যখন যুদ্ধে যাবো — তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাবো, তখনও তাঁর গান গাইবো।” নজরুল প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এই উক্তিটি বহু-উদ্ধৃত। সুভাষচন্দ্র তাঁর ওই ভাষণে নজরুল সম্পর্কে একাধিকবার ‘জ্যান্ত মানুষ’ কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। এ কথার দ্বারা তিনি নজরুল প্রতিভার ‘প্রাণময়তা’র কথা বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, “আমাদের প্রাণ নেই তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।” তাঁর মতে সাহিত্যে জীবনকে, যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতাকে নজরুলের মতো করে অন্তত তখন পর্যন্ত এদেশে আর কেউই প্রতিফলিত করতে পারেননি। এই না-পারার কারণ, সুভাষচন্দ্র বলেছেন, দেশের পরাধীনতা। তার মানে কথাটা দাঁড়াচ্ছে, পরাধীন দেশেও নজরুল ছিলেন একজন মুক্তপ্রাণ মানুষ। সাহিত্যে জীবনের এই প্রতিফলন, প্রাণের এই স্পর্শের কারণেই নজরুলের লেখার প্রভাব হয়েছে ‘অসাধারণ’। আর তা এতই অসাধারণ যে, সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, “তাঁর গান পড়ে আমার মতো বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গাইবার ইচ্ছা হতো।” নজরুলের ‘দুর্গম গিরি’কে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে অভিহিত করে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, “আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সংগীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। নজরুলের ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু’র মতো প্রাণ-মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।” তবে উক্ত ভাষণ সুভাষচন্দ্র শেষ করেছিলেন খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটি মন্তব্য দিয়ে। তিনি বলেছিলেন, নজরুলের স্বপ্নটা ‘সমগ্র বাঙালি জাতির স্বপ্ন’। (মান্নান : ৫৪) এ কথার দ্বারা সুভাষচন্দ্র অনেকদিন আগেই বাঙালির জাতীয় কবি হিসেবে নজরুলের প্রতি স্বীকৃতি ঘোষণা করে গেছেন। বলা বাহুল্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সংস্কৃতির উপাদানে গঠিত যে বাঙালিত্ব, সে অর্থেই নজরুলকে ‘সমগ্র বাঙালি জাতি’র স্বপ্নদ্রষ্টা বলেছিলেন তিনি।

অন্যদিকে বাঙলার আরেক বিশিষ্ট নেতা বিপিনচন্দ্র পাল, যিনি ছিলেন প্রচণ্ড রকমে রবীন্দ্রবিরোধী, চিত্তরঞ্জন দাশের নারায়ণ পত্রিকায় রবীন্দ্রবিরোধী প্রচারণার ক্ষেত্রে যাঁর ছিল বলতে গেলে কাণ্ডারির ভূমিকা, রবীন্দ্রসাহিত্যের ব্যাপারে যাঁর একটা বড় অভিযোগ ছিল যে দেশের মাটির সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, নজরুলের কবিতায় তিনি মাটির গন্ধ খুঁজে পেয়েছিলেন; বলেছিলেন, “এ খাঁটি মাটি হইতে উঠিয়াছে”। আর এ-প্রসঙ্গে শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, কিছুটা অশোভনভাবেই তাঁর ঠাকুরদাকে অবধি টেনে এনে বঙ্গবাণী পত্রিকায় (১৮ জুন ১৯২৩) বিপিন পাল লিখেছিলেন, “আগেকার কবি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দোতলা প্রাসাদে থাকিয়া কবিতা লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথ দোতলা হইতে নামেন নাই। কর্দমময় পিচ্ছিল পথের উপর পা পড়িলে কেবল তিনি নন, দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিতেন।” নজরুলকে বিপিন পাল ‘নতুন যুগের কবি’ এবং তাঁর কবিতায় ‘দেশে যে নতুন ভাব জন্মেছে তার সুর’ পাওয়ার কথা বলেছিলেন। (মান্নান : ৫৫)

আর প্রফুল্লচন্দ্র রায় পূর্বোক্ত এ্যালবার্ট হলের সংবর্ধনা সভায়ই তাঁর সভাপতির ভাষণে নজরুলকে ‘প্রতিভাবান মৌলিক কবি’ হিসেবে অভিহিত করে বলেছিলেন, “তিনি বাংলার কবি, বাঙালির কবি।” এবং “কারাগারে শৃংখল পরিয়া বুকের রক্ত দিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা বাঙালির প্রাণে এক নতুন স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে।” প্রফুলচন্দ্র রায় এ প্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন, “রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয় নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।” (মান্নান : ৫৩) বস্তুত রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে কেবল কবি বলে স্বীকারই করেননি, (পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় যদি ভুলভাবে উদ্ধৃত করে না থাকেন), তাঁর রচনাকে এমন কি ‘মহাকাব্য’ বলেও অভিহিত করেছিলেন। নজরুল-প্রতিভা সম্পর্কে আপন ভক্ত-অনুরাগী মহলের ‘কিছু সন্দেহ’র জবাব দিতে গিয়ে তিনি যা বলেছিলেন তা এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

“… নজরুলকে আমি ‘বসন্ত’ গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গপত্রে তাকে ‘কবি’ বলে অভিহিত করেছি। জানি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পারোনি। আমার বিশ্বাস, তারা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছ। আর পড়ে থাকলেও রূপ ও রসের সন্ধান করোনি, অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছ মাত্র।”

নজরুলের কবিতায় সমসাময়িকতার প্রভাব ও/বা তার চড়া সুর (নিশ্চয় নজরুলের সব কবিতা সম্পর্কে কথাটা প্রযোজ্য নয়) যাঁদেরকে তাঁর রচনার কাব্যমূল্য বা স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দিহান রেখেছিল তাঁদের সে সন্দেহ বা অভিযোগ নাকচ করে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন :

“কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না, এসব তোমাদের অবদার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুরে বাঁধা, অসির ঝনঝনায় যখন সেখানে ঝংকার তোলে, ঐকতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করবে বৈকি! আমি যদি আজ তরুণ হতাম তাহলে আমার কলমেও ঐ সুর বাজত।” (মান্নান : ৫১)

২.

জীবনানন্দ দাশ, অনেকেরই বিচারে রবীন্দ্রপরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা যিনি, নিজে অভিহিত হয়েছেন কখনো ‘নির্জনতম’ আবার কখনো ‘শুদ্ধতম’ কবি হিসেবে, নজরুলের কবিতা সম্পর্কে যাঁর মূল্যায়ন ‘চমৎকার কিন্তু মানোত্তীর্ণ নয়’, তিনিও নজরুলের কাব্য-সাধনার ‘অসার্থকতা’র জন্য যতটা না তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে তার চেয়ে বেশি যুগ-পরিবেশকে, জনরুচির ‘অনুত্তীর্ণত’াকে দায়ী করেছেন। তাঁর ‘নজরুল ইসলাম’ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করা যাক :

“জনগণ তখন আজকের মত ঈষৎ উন্নত কিংবা রূপান্তরিত? [য.প্রা.] — ছিল না; চমৎকার কবিতা চাচ্ছিল, (আজো জনমানস রকমফেরে তাই-ই চায় যদিও); নজরুল সেই মন স্পর্শ করতে পেরেছিলেন এমনভাবে যে আজকের কারও কোনো জনসাধারণের জন্যে তৈরী কবিতা বা গদ্যকবিতা ফলত পদ্যের স্তরে নেমেও তা পেরেছে কিনা বলা কঠিন। তখনকার দিনে বাংলায় লোকোত্তর পুরুষ কম ছিলেন না — শ্মশানের পথে সন্তানোৎসব জমেছিল বেশ খানিকটা ঔদাত্ত্যে। নজরুল ইসলামের আগ্রহ পুষ্ট হয়েছিল, তিনি অনেক সফল কবিতা উৎসারিত করতে পেরেছিলেন। কোনো-কোনো কবিতায় এতো বেশি সফলতা যে কঠিন সমালোচকও বলতে পারেন যে নজরুলী সাধনা এইখানে-এইখানে সার্থক হয়েছে; — কিন্তু তবুও মহৎ মান এড়িয়ে গিয়েছে। কোনো এক যুগে মহৎ কবিতা বেশি লেখা হয় না। কিন্তু যে বিশেষ সময়ধর্ম, ব্যক্তিক আগ্রহ ও একান্ততার জন্যে নজরুলের অনেক কবিতা সফল ও কোনো-কোনো কবিতা সার্থক হয়েছিল — জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় মূল্য-ও-মাত্রা-চেতনায় খানিকটা সুস্থির হয়েও আজকের দিনের অনেক কবিতাই যে সে তুলনায় ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে তা শুধু আধুনিক বিমুখ সময়রূপের জন্যেই নয় — আমাদের হৃদয়ও আমাদের বিরূপাচার করে, অনেক সময়ই আমাদের মনও আমাদের নিজেদের নয়; এই সাময়িকতার নিয়মই হয়তো তাই। কিন্তু ব্যক্তিকতা নজরুলের ও সময় এই বুদ্ধিসর্বস্বতার হাত থেকে তাঁকে নিস্তার দিয়েছিল।” (ফয়জুল : ১০৩)

উদ্ধৃতিটা বেশ দীর্ঘ হয়ে গেল। কারণ এর অভাবে জীবনানন্দের বক্তব্যের মর্মার্থ উপলব্ধিতে আমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা জানি কাব্য বিচারে জীবনানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় শুদ্ধতাবাদীর। কবিতায় মানুষ বা সমাজের প্রতি দায়বোধ কিংবা তাঁর নিজের ভাষায় ‘চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ’ তাঁর মতে ততটা পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য যতক্ষণ তা ‘সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো লুকিয়ে থাকে’। (’কবিতার কথা’) নজরুলকে তিনি যে কোথাও কোথাও সফল এমন কি সার্থক ভেবেও চূড়ান্ত বিচারে অসার্থক বিবেচনা করেছেন সে তাঁর কাব্য বিচারের ওই মানদণ্ড থেকেই। এবং হয়তো নজরুলের কাব্যসাধনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভের সুযোগ ছাড়াই।১ নজরুলকে তিনি শেষাবধি বাংলা কাব্যের আবহমান ধারায় লালিত, বিশেষ করে রবীন্দ্র ঐতিহ্যের ‘আবহপুষ্ট’ ও ‘সেই পরিমণ্ডলেরই অন্তর্লীন একজন কবি’ হিসেবে দেখেছেন, যিনি ‘যেখানে-যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে অতিক্রম করেছেন’ সেখানেও ‘এমন কোনো নতুন সূচনালোকে পৌছুতে পারেন নি, যার থেকে সত্যিই একটা স্বতন্ত্র ঐতিহ্য (কবিতার) সৃষ্টি হতে পারে’। ‘আধুনিকতা’, ‘বৈদগ্ধ্য’, কাব্যবোধ বা রুচি ইত্যাদি সম্পর্কে যুদ্ধোত্তর পশ্চিমী ধারণাকে প্রায় স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানে গ্রহণ করার ফলেই এলিয়ট ও ইয়েটসের সঙ্গে নজরুলের ‘আশ্চর্য আবশ্যিক পার্থক্য’ জীবনানন্দকে নজরুলের কবিতা সম্পর্কে কতিপয় নেতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত করেছে। তারপরও এ-প্রসঙ্গে জীবনানন্দের মন্তব্য : “কাজী নজরুল যদি ইউরোপীয় সাহিত্যের রীতি ও পরিণতির নিকট কোনো দিক দিয়ে ঋণী থাকেন, তা’হলে তা অনেকটা মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায়। এ রকম পটভূমি বেছে নিতে হলে আধুনিকতর কবিদের শ্বাস আটকে আসত; কিন্তু নজরুল ইসলামের পক্ষে রবীন্দ্র-পরিস্রুত বিদেশী কাব্যেরও ততটা দরকার ছিল না — আধুনিক বাংলাদেশে তিনি বাংলার মাটিরই বিশেষ স্বায়ত্ত সন্তান বলে। আজকের বাংলার অন্য কোনো কবি সম্পর্কে এ-কথা বলা চলে না হয়তো। তাঁরা অনেকেই তাঁদের বিমুক্ত পরিব্রাজক সত্তাকে সংহত করেই বাঙালি।” (‘কবিতা পাঠ : দুজন কবি’) নজরুলের কবিতার স্থায়িত্ব বা মহত্ব নিয়ে তাঁর ঘোরতর সংশয়ী অবস্থান সত্ত্বেও জীবনানন্দ তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন এই স্বীকৃতি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে :

“বাংলার এ মাটির থেকে জেগে, এ মৃত্তিকাকে সত্যিই ভালোবেসে আমাদের দেশে উনিশ শতকের ইতিহাসপ্রান্তিক শেষ নিঃসংশয়তাবাদী কবি নজরুল ইসলাম। তাঁর জনপ্রেম, দেশপ্রেম, পূর্বোক্ত শতাব্দীর বৃহৎ ধারার সঙ্গে সত্যিই একাত্ম। পরবর্তী কবিরা এ সৌভাগ্য থেকে অনেকটা বঞ্চিত বলে আজ পর্যন্ত নজরুলকেই সত্যিকারের দেশ ও দেশীয়দের বন্ধু কবি বলে জনসাধারণ চিনে নেবে। জন ও জনতার বন্ধু ও দেশপ্রেমিক কবি নজরুল।” (ফয়জুল : ১০৯)

বুদ্ধদেব বসু, বাংলা আধুনিক কাব্য সমালোচক হিসেবে তাঁর স্থান নিঃসন্দেহে শীর্ষে, তো প্রায় কিশোর বয়সে প্রথমে মাসিকপত্রে ছাপার অক্ষরে ‘বিদ্রোহী’ এবং তারপর ‘নোয়াখালির রাক্ষসী নদীর আগাছা-কণ্টকিত কর্দমাক্ত’ পাড়ে বসে কলকাতা-আগত এক মুসলমান যুবকের খাতায় কপি করা নজরুলের ‘আরো অনেকগুলি’ কবিতা পড়ে তাঁর সেই যে বিস্ময়-বিমুগ্ধতা তা তিনি পরে কাটিয়ে উঠেছিলেন সত্যি। কিন্তু নির্মোহ দৃষ্টিতে নজরুল বিচার করতে গিয়ে তিনি এ-পর্যায়ে যা লিখেছেন তা-ও যেন ভারসাম্যহীন ও আগাগোড়া স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। নজরুলের প্রভাব তাঁর সময়ে ‘বোধহয় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল’২ এবং ‘নজরুল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলবার কথা এইটেই যে তিনি একই সঙ্গে লোকপ্রিয় কবি ও ভালো কবি’ ইত্যাকার বাক্যের পাশেই কিংবা তার কিছু পরেই আবার তাঁর মন্তব্য : ‘একটি দুটি স্নিগ্ধ কোমল কবিতা ছাড়া [নজরুলের] প্রায় সবই ভাবালুতায় আবিল, অনর্গল অবচেতন বাক্যবিন্যাসে প্রায় অর্থহীন’। কখনো কিপলিংয়ের সঙ্গে (‘কোলাহলকে গানে বাঁধা’, লেখায় ‘শুধুই হৈ-চৈ আছে, কবিত্ব নেই’) আবার কখনো বায়রনের সঙ্গে (‘… সেই উচ্ছৃঙ্খলতা, আতিশয্য, শৈথিল্য, সেই রসের ক্ষীণতা, রূপের হীনতা, রুচির স্খলন’) নজরুলের প্রতিভা বা কবিস্বভাবের সাদৃশ্য টেনে বুদ্ধদেব বসু যা বলতে চেয়েছেন তা হল, নজরুলের কাব্যসাধনায় ‘কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না’, বছরের পর বছর তিনি ‘একই রকম’ লিখে গেছেন, কখনো নিজেকে অতিক্রমের চেষ্টা করেননি। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ধার করে বুদ্ধদেব আরও বলেছেন, নজরুলের প্রতিভা ‘ধনী, কিন্তু গৃহিণী নয়’। (বুদ্ধদেব : ৯০-৯১)

নজরুলের সমস্ত সৃষ্টির সারিতে তাঁর গানগুলিকেই বরং সবচেয়ে সার্থক ও স্থায়িত্বের দিক থেকে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বলে বুদ্ধদেব বসুর মনে হয়েছে। আর এই গানের মধ্যে নজরুলের বীরত্বব্যঞ্জক বা স্বদেশপ্রেমমূলক গানগুলোকে তাঁর মনে হয়েছে সেরা (এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরে ও ‘সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলালের উপরে’ নজরুলের স্থান নির্দেশ করেছেন বুদ্ধদেব বসু), ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু’কে বলেছেন ‘উৎকর্ষের শিখরস্পর্শী’। বুলবুল ও চোখের চাতক-এর কিছু গান সম্পকের্ও তাঁর মšতব্য : ‘অনিন্দ্য বললে অত্যন্ত বেশি বলা হয় না’। কিন্তু এই বক্তব্যের অব্যবহিত পরেই আবার নজরুলের বাকি গানগুলো সম্পর্কে ‘দুরতিক্রম্য রুচির দোষে’র অভিযোগ তুলে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, “শুধু যদি এই দোষ না থাকতো, শুধু যদি তাঁর রুচি হ’তো পরিশীলিত, তাহলে তাঁর মধ্যে একজন মহৎ গীতিকারকে আমরা বরণ করতে পারতাম।” (বুদ্ধদেব : ৯১) তারপরও এই ‘অসার্থক’ কবি কিংবা মহৎ-গীতিকার হবার সম্ভাবনা নিয়েও হতে-না-পারা (!) নজরুল সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর রায় :

ক. … পঁচিশ বছর ধ’রে তিনি আমাদের যা দিয়েছেন, সেই তাঁর অজস্র কাব্য ও সংগীত বাঙালির মনে তাঁকে স্মরণীয় ক’রে রাখবে। (বুদ্ধদেব : ৮৯)

খ. ‘বিদ্রোহী’ কবি, ‘সাম্যবাদী’ কবি কিংবা ‘সর্বহারা’র কবি হিশেবে মহাকাল তাঁকে মনে রাখবে কিনা জানি না, কিন্তু কালের কণ্ঠে গানের যে মালা তিনি পরিয়েছেন, সে মালা ছোটো কিন্তু অক্ষয়। … শুধু বাংলা কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে তাঁর আসন নিঃসংশয়, কেননা তাঁর কবিতায় আছে সেই বেগ, যাকে দেখামাত্র কবিত্বশক্তি ব’লে চেনা যায়। (বুদ্ধদেব : ৯২)

৩.

আপন রচনার শিল্পসার্থকতা বা তার স্থায়িত্ব নিয়ে নজরুল কিন্ত মোটেও ভাবিত ছিলেন না। যুগের নকিব তিনি, ‘আমার কৈফিয়ৎ’ কবিতায় কৈফিয়তের সুরে যথার্থই বলেছেন :

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই ‘নবী’,

কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি !

কেহ বলে, তুমি ভবিষ্যতে যে

ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে !

যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে-বাণী কই কবি?’

দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী !

বলেছেন, ‘অমর কাব্য তোমরা লিখিও …’, এবং

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,

মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।

৪.

‘পৃথিবীর কবি’ হিসেবে তাঁর ‘স্বরসাধনায় বহুতর ডাক না পৌঁছানো’র — ‘ফাঁক রয়ে যাবা’র কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিয়েছেন। ‘ঐকতান’ কবিতায় আপন ‘সুরের অপূর্ণতার নিন্দা’ মেনে নিয়ে বলেছেন, ‘আমার কবিতা, জানি আমি,/গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী’। সাহিত্যের আনন্দের ভোজে নিজে যা দিতে পারেননি এমন কি তার ‘খোঁজে থাকা’র কথাও জানিয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সে অপূর্ণতা পূরণে নজরুলের ভূমিকাই যে প্রথম ও প্রধানতমের, এ সত্য অস্বীকার করবে, কার সাধ্যি?

নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতার শেষ বাক্যগুলোর অনুসরণে আমরাও যেন বিশ্বাস করেছি, যবেতক ‘উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে’ ধ্বনিত হবে, ‘অত্যাচারীর খড়গ-কৃপাণ’ উদ্যত থাকবে, নজরুলের কবিতার আয়ু বা আবেদন আসলে ততদিনই। আশা আমরা নিশ্চয় করব, স্বপ্ন দেখব এক সুন্দর সুদিনের যেদিন নজরুলের কবিতা সত্যিসত্যিই তার লড়াকু আবেদন খুইয়ে বসবে। কিন্তু সেদিন কবে আসবে? আদৌ কখনো আসবে কি? এদেশে বা পৃথিবীর কোথাও এমন সমাজ কি কখনো কায়েম হবে যেখানে কোনো রকম শোষণ-বঞ্চনা, বৈষম্য-বিভেদ, অন্যায়-উৎপীড়ন থাকবে না; কায়েমি স্বার্থ নামক বিষয়টির চির অবসান ঘটবে? সে সম্ভাবনা কি অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে আজ আরও দূরপরাহত বলে মনে হচ্ছে না? এ কারণেও নজরুল আরও বহুদিন আমাদের যুদ্ধসঙ্গী, তাঁর কবিতা-গান আমাদের অপরিহার্য রণবাদ্য-রণসঙ্গীত।

৫.

রবীন্দ্রনাথের সব কবিতা যে তাঁর সময়েও সব পাঠকের ভালো লাগতো তা তো নয়। আর আজকের দিনে তাঁর অনেক কবিতাই হয়তো প্রকৃত কাব্যামোদীদেরও আগ্রহ কাড়তে ব্যর্থ হবে। ব্যক্তির কাব্যবোধ বা অনুভূতির কথা বাদ দিলে এক্ষেত্রে পরিবর্তিত যুগরুচিরও একটা ভূমিকা আছে। কবিতা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টির বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা কবিতায় যুগান্তর ঘটিয়েছেন, তাঁর নানা সৃষ্টিসম্ভার দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অন্তত একশো বছর এগিয়ে দিয়ে গেছেন, বাঙালির চিন্তা ও মননে সুগভীর ও স্থায়ী একটা প্রভাব সৃষ্টি করেছেন, এটা তো ঐতিহাসিক সত্য। এ কারো স্বীকার বা অস্বীকারের অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ, আমরা বলতে চাইছি, লেখক বা সাহিত্যিকের ভূমিকা কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টির দিক থেকে নয়। কিংবা হয়তো তার মাধ্যমেও তাঁরা আসলে জাতির মননচর্চা তথা সামাজিক বিকাশে একটা ভূমিকা রাখেন। সে ভূমিকাটা ঐতিহাসিক। পৃথিবীর সব বড় কবি-লেখক-শিল্পী সম্পর্কেই কথাটা কমবেশি খাটে। নজরুলের আবির্ভাবের আগে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের ভূমিকা ছিল প্রায় অধমর্ণের। বাঙলার জনসংখ্যার অর্ধেক বা তার বেশি হয়েও তাঁরা জানতো বাংলা সাহিত্যের কাছে তাদের নেয়ার মতো যদি বা কিছু থাকে, দেয়ার বিশেষ কিছু নেই। এ ব্যাপারে নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কেও তারা ছিল সন্দিহান। বাঙালি মুসলমানের এই হীনম্মন্যতা দূর করে তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারের ক্ষেত্রে যে-দুজনের ভূমিকা মুখ্য তাঁদের একজন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও অন্যজন কবি নজরুল ইসলাম। এর মধ্যে প্রথমজন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান সম্পর্কে তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য উপস্থাপন ও দ্বিতীয়জন তাঁর মৌলিক কাব্যসৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের শরিকানা নিশ্চিত করেন। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাঙালি মুসলমানের দান ও অধিকার যে গৌণ বা উপেক্ষা করবার মতো নয়, সত্যি কথা বলতে নজরুলের পরই বাঙালি মুসলমান প্রথম বুক ঠুকে সে কথা বলার সাহস অর্জন করে। এর ফলে দেখা যায়, অন্যদের কথা বাদ দিলেও, বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমান লেখকদের মধ্যে মুক্তবুদ্ধিচর্চার পথিকৃৎ হিসেবে যাঁদের নাম স্মরণ করতে হয় তাঁদের প্রায় সবাই (কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল) তাঁদের আদর্শ বা সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে ব্যতিক্রমহীনভাবে ও একবাক্যে নজরুলের নামোচ্চারণ করেছেন।

১৯২০ এর দশকের শেষ অবধিও শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সংগীত চর্চা জায়েজ কি না তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক অব্যাহত ছিল। আকরম খাঁ প্রমুখকে এ সময় পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে সঙ্গীতচর্চা যে ইসলামে হারাম নয় তা প্রমাণের চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু তাতে যে আশু কোনো ফল দর্শেছে তা নয়। এ পর্যায়ে নজরুল এলেন, এবং আসার সঙ্গে সঙ্গে যাকে বলে জয় করলেন। শ্যামা সঙ্গীত ও কীর্তনের পাশাপাশি তিনি ইসলামি পুরাণ-ইতিহাস, মুসলিম উৎসব-পর্ব, ধর্মীয় পুরুষ ও ঐতিহাসিক চরিত্রদের নিয়ে একের পর এক ‘ইসলামি গান’ — হামদ-নাত, গজল ইত্যাদি লিখে চললেন, তারপর কে মল্লিক-আব্বাসউদদীন প্রমুখ এমন কি ছদ্মনামে অনেক হিন্দু শিল্পীকে দিয়েও তা রেকর্ড করালেন। এভাবে বাঙালি মুসলমানের ঘরে ঘরে তিনি সঙ্গীতের প্রবেশাধিকার ঘটিয়ে দিলেন। তাঁর আগে তো নয়ই, পরেও আর এতটা ব্যাপকতায় ও সফলতার সঙ্গে কে এ কাজটি করতে পেরেছেন? শুধু কি তাই? তাঁর ইসলামি গানের জনপ্রিয়তা এমন যে সে গানের কথায় খোদাপ্রেমকে (নিষিদ্ধ পানীয়) শরাবের সঙ্গে তুলনা করেও তিনি ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারলেন। এ শিল্পের শক্তি বৈ তো নয় ! নজরুলের এ সাফল্যের দিকটি, তাঁর এ ঐতিহাসিক ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করার সামর্থ্য যদি জীবনানন্দ দাশ বা বুদ্ধদেব বসু দেখাতে না পেরে থাকেন তবে তার জন্য তাঁদেরকে আমরা খুব বেশি দোষ দেব না। তবে প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা থেকে শুরু করে তাঁর রচনাবলির বিরাট অংশ জুড়ে যেভাবে ও যতটা দক্ষতার সঙ্গে তিনি হিন্দু ও মুসলমান বাঙলার এ দুটি প্রধান ধর্ম-সম্প্রদায়ের পুরাণ ও ঐতিহ্যকে পাশাপাশি ঠাঁই করে দিয়েছেন, যেভাবে সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটিয়েছেন, আমরা যদি সত্যিসত্যি হিন্দু-মুসলমান মিলিত অর্থে বাঙালি জাতীয়তা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী হই, তবে নজরুলকে শুধু বাংলাদেশের নয়, বাঙালির জাতীয় কবির সম্মান আমাদের দিতেই হবে।

—

তথ্যসূত্র :

আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা : ২০০১

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী (সম্পা.), জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সংগ্রহ, ঢাকা : ১৯৯৫

বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ-সংকলন, কলকাতা : ১৯৬৬

(২০১২)

লেখক : প্রাবন্ধিক, গবেষক, ইতিহাসবিদ

ভোররাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। সারা রাত আকাশে মেঘ ছিল। আষাঢ় শেষ হয়ে আসছে। বর্ষাকাল। এখন এরকমই হওয়ার কথা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হবে হঠাৎ করেই। ঝুপ ঝুপ করে নামবে বৃষ্টি। কখনও থেকে থেকে, কখনও অবিরাম। এ বছরের বর্ষায় প্রবল বৃষ্টি হতে পারে, আবহাওয়াবিদরা পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। জলবায়ু পরিবর্তন এখন পৃথিবীর সবচাইতে বড় সমস্যা। যেদিন আমরা পিছনে ফেলে এসেছি, যে আবহাওয়ায় বড় হয়েছি, সেই আবহাওয়া এখন আর নেই। শীতের দেশগুলোতে তীব্র গরম পড়ছে। শীতকালে শীত পড়ছে আগের তুলনায় বেশি। বরফের পাহাড় গলে যাচ্ছে আন্টার্টিকায়। দাবানলে পুড়ছে আমেরিকার বনভূমি। প্রকৃতি উল্টো-পাল্টা হয়ে গেছে। বদলে গেছে বহু কিছু।

এ বছরের গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। মানুষের হাঁসফাঁস অবস্থা। জীবজগৎ বিপর্যস্ত। আবহাওয়াবিদরা বলেছিলেন, বর্ষায় প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। ক’দিন আগে তাই হলো। ভোররাত থেকে বৃষ্টি। সকাল দশটা এগারোটা পর্যস্ত থামার নাম নেই। আকাশ অন্ধকার হয়ে আছে। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ছায়াময় পরিবেশ। আমি একটু বেলা করে উঠেছি। মধ্যমাত্রার বৃষ্টি তখনও ঝরছে। দুপুর নাগাদ টেলিভিশন আর অনলাইনগুলো দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। ঢাকা শহরের বহু এলাকা বৃষ্টির পানিতে ডুবে গেছে। রিকশার পাদানিতে উঠে গেছে পানি। বাসের চাকা ডুবে গেছে। প্রাইভেটকার ডুবে গেছে, জেগে আছে শুধু গাড়ির ছাদটুকু। নিউমার্কেট আর কাঁটাবন এলাকার দোকানপাটের ভিতর কোমর পানি। ছোট আর মাঝারি ব্যবসায়ীরা পড়ে গেছেন ব্যাপক সংকটে। দোকানের মালামাল রক্ষা করতে পারেননি। সব ভেসে গেছে বৃষ্টিতে। শত কোটি টাকার ক্ষতি হয়ে গেছে।

অন্যদিকে মানুষের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। কর্মস্থলে যাওয়া মানুষ, বাড়ি ফেরার মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যেকেই পড়েছে চরম দুর্ভোগে। গাড়ি চলছে না। হেঁটে বাড়ি ফিরছে মানুষ। তাদের কোমরের ওপর পর্যন্ত পানি। পুরান ঢাকার অলিগলি রাজপথ ডুবে গেছে। ঘরে ঢুকে গেছে পানি। মানুষ দিশেহারা। এ অবস্থা কেমন করে সামাল দেবে? এক বেলার বৃষ্টিতে জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত। অথচ কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে ঢাকা শহরের পানি নিষ্কাশনের জন্য। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। বৃষ্টি হলেই ডুবছে রাস্তাঘাট। বিপাকে পড়ছে মানুষ। আবহাওয়াবিদদের সাবধানতা বা ভবিষ্যদ্বাণী সিটি করপোরেশন দুটো সেভাবে মনে রাখেনি। মনে রেখে আগাম ব্যবস্থা নিলে শহরবাসী এরকম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ত না। এই বিষয়ে দুই মেয়রের তীক্ষ্ণ নজর থাকা জরুরি ছিল। ঢাকার খালগুলো প্রায় সবই বুজে গেছে। দখল হয়ে গেছে। সবই আছে খালগুলোতে, শুধু পানিটাই নেই। পানির প্রবাহ বলতে কিছু নেই। ময়লা আবর্জনার ভাগাড় হয়ে গেছে একেকটা খাল। মেয়র মহোদয়দের দেখি, প্রায়ই খাল উদ্ধারের অভিযান করছেন। দু-একটা খাল দখল মুক্তও করছেন। তারপর আর খবর নেই। আগের মতো দখল হয়ে যাচ্ছে। আরেক মহাশত্রু হয়েছে পলিথিন। এই জিনিসের কোনও বিনাশ নেই। শুধুমাত্র পলিথিনই ডুবিয়ে দিচ্ছে অনেক অর্জন। এই বিষয়টি নিয়ে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সচেতন হওয়া জরুরি। পলিথিনের হাত থেকে বাঁচাতে হবে দেশ। পলিথিনের বিকল্প ব্যবস্থা কাজে লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার ও মিডিয়া মিলে জনসচেতনা গড়ে তোলা জরুরি। মানুষ সচেতন হলে সমাজ পরিশিলিত হয়। গত তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা। এখন বসুন্ধরা ঢাকার সবচাইতে অভিজাত এলাকা। সবচাইতে আকর্ষণীয় এলাকা। বসুন্ধরায় কারও একটি ফ্ল্যাট বা কারও এক টুকরো জমি থাকলে তিনি খুব গৌরববোধ করেন। বসুন্ধরার মতো সুবিন্যস্ত আবাসিক এলাকা ঢাকায় আর নেই। এলাকাটির পরিকল্পনা করা হয়েছে সম্পূর্ণতই ইউরোপ-আমেরিকার ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর লাগোয়া অতি আধুনিক আবাসিক শহরগুলোর মতো করে। সুপরিকল্পিত ও সুব্যবস্থাপূর্ণ। বড় বড় রাস্তা। রাস্তার ধার আর আইল্যান্ডগুলো সবুজ গাছপালায় ভর্তি। রাজউকের বিল্ডিংকোড মেনে নির্মিত প্রতিটি বাড়ি। সঙ্গে আছে বসুন্ধরার নিজস্ব কঠোর তদারকি। নিয়মের বাইরে একটি ইটও বসানো যাবে না। একটি গাছের পাতাও ছেঁড়া যাবে না। অন্যদিকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পুরুষমানুষরা তো বটেই, নারী ও শিশুরা চাইলেও রাত দুপুরে বাড়ির বাইরে বেড়াতে বেরোতে পারে। ডিস্টার্ব করা তো দূরের কথা, চোখ তুলেও তাকাবার সাহস পাবে না কেউ। নিরাপত্তায় নিয়োজিত গাড়িভর্তি কর্মী চব্বিশঘণ্টা টহল দিচ্ছে। ঢাকার ভিতরেই বসুন্ধরা সম্পূর্ণ এক আলাদা জগৎ। স্বপ্নের বাসভূমি। এটা সম্ভব হয়েছে সুপরিকল্পনা ও তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন আর প্রয়োগের ফলে। গত কয়েক বছর আগে বর্ষার বৃষ্টিতে বসুন্ধরার কোথাও কোথাও পানি জমে যেত। এই নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন কর্তৃপক্ষ। সুদূর প্রসারী আধুনিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে রাতারাতি সামাল দিলেন সেই সমস্যা। গড়ে তুললেন অত্যাধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা। যত বৃষ্টিই হোক, বসুন্ধরায় এখন আর পানি জমে না। জোরালো ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে বৃষ্টির পানি এক মিনিটও দাঁড়াতে পারে না। সঙ্গে আছে এলাকার ড্রেনগুলোর সঠিক তদারকি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বহুকর্মী নিয়োজিত এই কাজে। কী নেই বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায়? হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, খেলার মাঠ, শপিং মল, সুন্দর সুন্দর মসজিদ, গোরস্থান, অতি আধুনিক সব রেস্টুরেন্ট। এক কথায় সব মিলিয়ে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা বর্তমান বিশ্বের অতি আধুনিক এক মনোরম শহর। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা নিয়ে কথাগুলো বলার কারণ, ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের মেয়র মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বসুন্ধরায় ড্রেনেজ ব্যবস্থার অনুকরণ করে তাঁরা খুব সহজেই হঠাৎ বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ হয়ে যাওয়া ঢাকা শহরকে অনেকখানি মুক্তি দিতে পারেন। মানুষকে দুর্ভোগ মুক্ত করতে পারেন, ব্যবসায়ীদের বাঁচাতে পারেন ক্ষতির হাত থেকে। ছাত্র-ছাত্রী আর পথচলা মানুষদের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে পারেন। বৃষ্টির তোড়ে হঠাৎ অসহায় হয়ে পড়া গৃহবাসীদের সুরক্ষা দিতে পারেন। এই শহরের মানুষকে স্বস্তিতে বসবাস করার সুযোগ করে দিতে পারেন। এসব তাঁদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে নিশ্চয় তাঁরা ভাববেন। তাঁদের চোখের সামনেই তো উদাহরণ হিসেবে আছে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা।

২.

মাজহারুল হক মন্টু। যশোরের ছাত্র রাজনীতির অঙ্গনে একটা পরিচিত নাম। স্নাতক শেষবর্ষের ছাত্র। স্কুলজীবন থেকেই ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। ১৯৬৯ সালের স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে তার রয়েছে অনন্য সাধারণ ভূমিকা। তাছাড়াও ১৯৭০ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে সক্রিয় প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে দলের ভেতরে নিজের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করে তুলেছেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পর ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আওয়ামী লীগের নানা টানাপোড়েন শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পূর্বে আহুত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর সারা বাংলাদেশের মতো যশোর শহরেও প্রবল গণআন্দোলন শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় যশোর শহরের সর্বস্তরের ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে এসে আন্দোলন শুরু করে। ৩ মার্চ ছাত্র-জনতার একটা মিছিল যশোর কালেক্টর ভবনে উড্ডীন পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা নামিয়ে একটা কালো পতাকা উত্তোলন করে যখন ফিরে আসছিল, তখন টিএন্ডটি ভবন থেকে পাকিস্তানি সেনারা গুলি বর্ষণ করলে চারুবালা নামে একজন গৃহবধূ নিহত হন। যার ফলে আন্দোলন আরও বেগবান হয়ে ওঠে। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে থেকে বঙ্গবন্ধুর ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে সারা বাংলাদেশের মতো যশোরেও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তখন প্রতিদিনই শহরে চলতে থাকে প্রতিবাদ মিছিল, মিটিং।

২৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে ছাত্রনেতা খান টিপু সুলতানের নেতৃত্বে যশোর শহরের নিয়াজ পার্কে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৫ মার্চের রাতের আঁধারে হানাদার খান সেনারা যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহরে প্রবেশ করে রাস্তায় অবস্থানরত জনতার উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে অনেক সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। অন্যদিকে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই সারাদেশে প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মাযহারুল হক মন্টু একজন ছাত্রনেতা হিসাবে যশোর শহরের আন্দোলনের প্রতিটা স্তরে যথাযথ ভূমিকা রাখার পাশাপশি শত্রুসেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু সাধারণ ৩০৩ রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করে আধৃুুনিক অস্ত্র সজ্জিত শত্রুসেনাদের সামনে টিকতে না পেরে পিছু হটে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের উন্নত প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তার নেতৃত্বে একটা গেরিলা দল নিয়ে গত ৭ দিন আগে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যশোর সদর থানার প্রত্যন্ত এলাকা কাশিমপুর গ্রামে সেল্টার গ্রহণ করেন। তিনি কলেজ পড়ুয়া একজন যুবক হলেও তাকে দেখে মনে হয় যেন একজন আর্মি অফিসার। কথাবার্তায় চালচলনে যেন আভিজাত্য ঝরে পড়ে। সামরিক বাহিনীতে সৈনিকদের যেমন কড়া আইন কানুনের মধ্যে থাকতে হয়, তেমনি তার অধীনের গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের থাকতে হয় কঠোর আইন কানুনের মধ্যে। পান থেকে চুন খসলেই কারো রেহাই নেই। সেন্টি ডিউটি বা রেকি করা কোন কাজেই সামান্যতম অবহেলাও তার সহ্য হয় না।

সেই কড়া স্বভাবের মাজহারুল হক মন্টুকে আজ কিন্তু খুব প্রাণখোলা এবং খোশমেজাজে দেখা যাচ্ছে। এর পেছনে অবশ্য একটা বড় কারণ আছে । তাহলো তার নেতৃত্বে আরও কয়েকটি গেরিলা দল মিলে আজ ভোর রাতে যশোর শহরের পূর্বের খাজুরা হাই স্কুল রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে বেশ কিছু রাজাকারকে হত্যা করে সফলতা দেখিয়েছে। অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধাদের এই সফলতার পেছনে মোঃ ইসহাক নামের একজন সামরিক প্রশিক্ষপ্রাপ্ত মুজাহিদ সদস্যের অবদান সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযোদ্ধা দলের সদস্য না হয়েও সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং খাজুরা রাজাকার ক্যাম্পের পাশের লেবুতলার গ্রামে বাড়ি হওয়ায় ক্যাম্পটির সেন্টি পোস্ট ও অন্যান্য অবস্থান সম্বন্ধে তার স্পষ্ট ধারণা ছিল। সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়ায় যশোর অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ইসহাক ইপিআর বাহিনীর সাথে প্রথম পর্যায়ের প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর প্রতিরোধ যোদ্ধারা ভারতে চলে গেলেও নতুন বিবাহিত স্ত্রী এবং পরিবারের অসুবিধার কথা ভেবে সে ভারতে যাওয়া থেকে বিরত ছিল। ভারত থেকে প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করার পর সে আর ঘরে বসে থাকতে পারেনি। মাজহারুল হক মন্টুর গেরিলা দলটি কাশিমপুর গ্রামে সেল্টার গ্রহণ করার পর থেকেই সে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে মন্টু সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে। তারর যোগ্যতা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার প্রচণ্ড আগ্রহ দেখে মন্টু সাহেব তাকে নিজ দলে অন্তভূক্ত করে নেন।

কাশিমপুর গ্রামে সেল্টার গ্রহণ করার পর থেকেই খাজুরা হাই স্কুল রাজাকার ক্যাম্পের নানা অপকর্মের কথা মন্টু সাহেবের কানে আসছিল। মাত্র ১০/১২ দিনের মধ্যে ২টি বাড়ি লুট এবং বেশ কয়েকজন নারীর সম্ভ্রমহানীর সাথে তাদের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় অন্যান্য গেরিলা কমান্ডারের সাথে আলোচনা করে মন্টু সাহেব খাজুরা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর একই এলাকায় বাড়ি, অবাধ যাতায়াতের সুযোগ এবং সামরিক বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ায় ক্যাম্পটি সরেজমিনে রেকি করে একটা খসড়া আক্রমণ পরিকল্পনা প্রণয়ণের জন্য তিনি ইসহাককে দায়িত্ব প্রদান করেন। সেও সুযোগটি মনেপ্রাণে গ্রহণ করে। তারপর অবাধ যাতায়াতের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একটা নিখুঁত আক্রমণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে তা মন্টু সাহেবের নিকট জমা দেয়। সেই আক্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে ৫ জন গেরিলা কমান্ডার আলোচনা করে সামান্য কিছু কাটছাট করে চুড়ান্ত করা হয়। তারপর মাযহারুল হক মন্টুর নেত্বত্বে ৫টা গেরিলা দলের ৫৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আজ ভোর তারা রাতে খাজুরা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে শতভাগ সফলতা লাভ করে। শুধু যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা নয়, ইসহাক অস্ত্র হাতে সরাসরি গুলিতে শত্রুর ২ জন সেন্টিকে হত্যা করে যুদ্ধ জয়ে অনেক ভূমিকা রেখেছে। তাইতো আজ সারাদিন ক্যাম্পে একটা আনন্দের আমেজ লেগে আছে। সাথে সাথে চলছে ইসহাক বন্দনা।

চলবে…