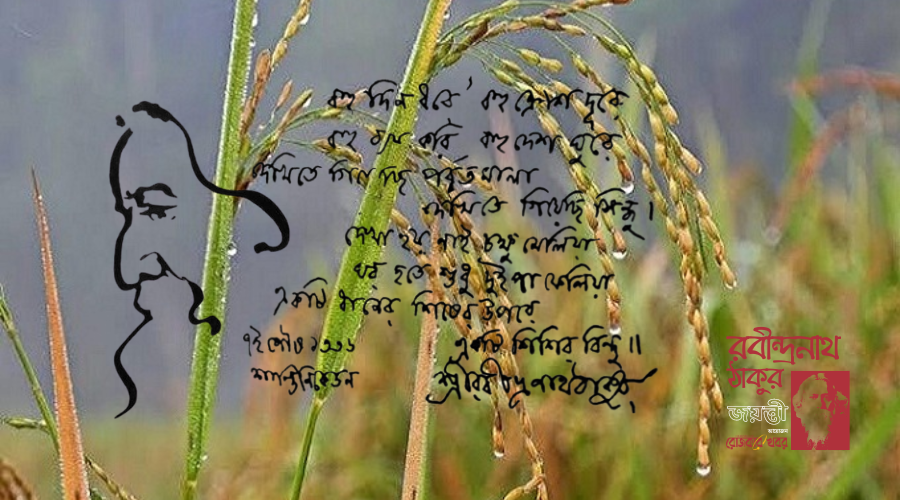

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘একটি শিশির বিন্দু’ কবিতাখানি প্রায় প্রতিটি বাঙালিই জানে। বহুল চর্চিত এবং পঠিত একটি কবিতা। ১৩৩৬ সনে শান্তিনিকেতনে বসে তিনি এটি লিখেছিলেন। এই কবিতা লেখার পেছনের যে গল্প তা কেউ কেউ জানেন আবার অনেকেই জানেন না। আর সেই গল্পের যে মধ্যমনি তিনি আর কেউ নন, বাঙালির আরেক গর্বের ধন বিশ্ববিখ্যাত অস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়।

রায় পরিবার এবং ঠাকুর পরিবারের সখ্যতা অনেকদিনের। সত্যজিৎ রায়ের জন্মেরও বহু আগে। সত্যজিৎ রায়ের দাদামশাই উপেন্দ্রকিশোয় রায় চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। ময়মনসিংহ থেকে ১৮৭৯-৮০ সাল নাগাদ উপেন্দ্রকিশোর কলকাতায় এসেছিলেন এন্ট্রান্স পাশ করে আইএ পড়তে। কলকাতায় এসে উঠেছিলেন ৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে যেটা ছিল ব্রাহ্মদের আখড়া। ব্রাহ্মসমাজ তখন অনেকটাই দ্বিধাবিভক্ত। সেই সময় ঠাকুর বাড়ির দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের যোগাযোগ হয় এবং ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াতের গোড়াপত্তন ঘটে। উপেন্দ্রকিশোরের সূত্র ধরেই তদীয় পুত্র সুকুমার রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভ করেন। ক্রমেই দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।

১৯২১ সাল ছিল সেটি। সুকুমার রায় সেবার কালাজ্বরে আক্রান্ত হন। সেই বছরেই দুর্গা পূজার সময় শিশুপুত্র মানিককে নিয়ে সপরিবারে সুকুমার রায় শান্তিনিকেতনে যান রবিঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। তারও দুই বছর পর অর্থাৎ ১৯২৩ সনে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। মানিক অর্থাৎ সত্যজিৎ রায় তখন নিতান্তই শিশু। সুকুমার রায়ের মৃত্যুশয্যায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে যান এবং সুকুমার রায়ের ইচ্ছেতে রবিঠাকুর তাঁকে গান গেয়ে শোনান। এ থেকেই বোঝা যায় দুই পরিবারের নৈকট্য।

সত্যজিৎ রায়ের মা সুপ্রভা রায় ছিলেন রবীন্দ্র অন্তপ্রাণ। শান্তিনিকেতন ছিল তাঁর কাছে পূণ্যভূমিসম। একবার শিশু মানিককে নিয়ে তাঁর মা শান্তিনিকেতনে গেলেন পৌষমেলা উপলক্ষে। পুত্রকে নিয়ে গেলেন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে। সত্যজিৎ রায় সেই স্মৃতিকথা’র বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

“রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম কখন কাছ থেকে দেখি তা আমার মনে নেই। যখনকার কথা মনে আছে তখন আমার বয়স সাত বছর। মা-এর সঙ্গে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম পৌষের মেলায়। সঙ্গে হোয়াইটআওয়ে লেডল-র দোকান থেকে কেনা নতুন অটোগ্রাফের খাতা। রবিবাবু নাকি খাতা দিলেই তখন তখন কবিতা লিখে দেন, তাই ভারি শখ আমার খাতার প্রথম পাতায় তাঁকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নেব।”

সেদিন দেখা হতেই প্রণাম সেরে ছোট্ট মানিক রবিঠাকুরের সামনে সদ্যকেনা অটোগ্রাফের খাতাটি বাড়িয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ খাতাটিতে তাৎক্ষণিক কিছু না লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন উত্তরায়ণে। পরদিন এসে খাতা নিয়ে যেতে বললেন। যথারীতি পরদিন সত্যজিৎ খাতা আনতে গেলেন। তখনও তিনি জানেন না কতবড় বিস্ময় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। কবিগুরু সাত বছরের সত্যজিতের অটোগ্রাফের খাতায় একটি আট লাইনের কবিতা লিখে উপহার দিয়েছিলেন। কবিতাটি হল—

“বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে

বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে

দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা

দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া

ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

একটি ধানের শিষের উপরে

একটি শিশির বিন্দু।”

সেদিনের সেই বিস্মিত শিশু ওই কবিতাটির মর্মার্থ হয়তো বোঝেননি। তবে এতো বড় একজন মানুষ তাঁকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন একথা আমৃত্যু মনে রেখেছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। পরবর্তীতে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রীতি সেকথাই বলে। এ যে তাঁর জীবনে অনন্য প্রাপ্তি তা তিনি পরবর্তী জীবনে অনুভব করেছেন। রবিঠাকুর শুধুমাত্র একখনা সই করেই খাতাখানি ফেরত দিতে পারতেন। তা তিনি দেনিনি। কারণ সত্যজিতের মা সুপ্রভা দেবীকে তিনি কন্যাসম স্নেহ করতেন। এমনও হতে পারে শিশু সত্যজিতের অবয়বে কবিগুরু এমন দ্যুতি দেখতে পেয়েছিলেন যে, তাঁকে ওই দুর্লভ উপহার দিতে কার্পণ্য করেননি। সেই থেকেই সত্যিজিৎ রায়ের রবীন্দ্রবন্ধন শুরু।

রবিঠাকুর আর সত্যজিৎ দুই বাঙালি মহিরূহ। দুজনই জন্মেছিলেন গ্রীষ্মের খরতাপের দিনে। কনিষ্ঠজন মে’র ৫ তারিখে আর জ্যেষ্ঠ মে’র ৭ তারিখে। দুজনই বাঙালি জাতিকে গর্বিত করেছেন। কবিগুরুর অনেক গুণাবলীই সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে বিদ্যমান। দূরদৃষ্টিতা, প্রখর মেধা, শাণিত কলম এবং দুজনেই চিত্রকর। সবচাইতে বেশি মিল যেখানে তা হচ্ছে দুজনই মানবতাবাদী যা তাঁরা তাঁদের কর্মে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাঁদের বয়সের ব্যবধান ছিল ৬০ বছর। ১৯৩৭ সালে সত্যজিৎ রায়ের মা তাঁকে ভর্তি করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। উদ্দেশ্য রবীন্দ্র সাহচর্যে বেড়ে উঠবে তাঁর মানিক। তখন মানিকের বয়স ১৬ বছর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুকাল অবধি সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতনেই ছিলেন। রবিঠাকুরের প্রয়াণের পর যেদিন জাপানীরা কলকাতায় বোমা ফেলেছিল সেদিন সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতন ছেড়েছেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২০।

শৈশবে, কৈশোরে কিংবা তারুণ্যে সত্যজিৎ রায় যে কবিগুরুর প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করতেন তা কিন্তু জোর দিয়ে বলা যায় না। এ বিষয়ে সত্যিজিৎ রায় নিজেই বলেছেন, “তাঁর কাছে ভয় সম্ভ্রমে জড়োসড়ো হয়ে কোনওরকমে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পা ছুঁয়েছি”। শান্তিনিকেতনে সত্যজিতের ভাল লাগতো কিন্তু কলকাতা যতটা টানতো ততটা নয়। তবে রবিঠাকুর কিন্তু চাইতেন সত্যজিৎ তাঁর সাহচর্যে থাকুক।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, রবিঠাকুরের মৃত্যুর পর সত্যজিৎ কবিগুরুকে নিয়ে ভাবতে থাকেন। তাঁর ভেতর এক ধরণের ঘোরলাগা প্রেম জমতে থাকে গুরুদেবের প্রতি যা তিনি তাঁর কর্মে প্রকাশ করেছেন। রবি প্রয়াণের ৪ বছর পর তিনি সুধীর চন্দ্র করের ‘জনগণের রবীন্দ্রনাথ’ বইটির প্রচ্ছদ আঁকেন। এর বেশকিছু বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে অমল হোমের ‘পুরুষত্তোম রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকে প্রশংসিত হন সত্যজিৎ।

রবীন্দ্র গবেষকদের মতে সত্যজিৎ রায়ের সেই ঘোরলাগা প্রেম ভক্তিতে রূপান্তরিত হয় আসলে ১৯৬১ সালে। সেই বছর সারা দেশজুড়ে ‘রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী’পালন শুরু হল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর ব্যক্তিগত অনুরোধে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ৫৪ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে সেটি রাষ্ট্রপতি পুরষ্কার অর্জন করে। এই তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় রবিঠাকুরকে জানতে চেষ্টা করেন। রবিসৃষ্ট বিশাল সমুদ্রে তিনি অবগাহন করেন। কবিগুরু যে আমাদের জীবনে সদা প্রাসঙ্গিক তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। এরপর সত্যজিৎ রায় তাঁর অধিকাংশ চলচ্চিত্রে রবিঠাকুরের গান ব্যবহার করেছেন। চলচিত্রায়নের জন্যে একের পর এক রবীন্দ্র গল্প বা উপন্যাস বেছে নিতে থাকেন। রবিঠাকুরের ছোট গল্প ‘সমাপ্তি’, ‘পোস্টমাস্টার’ এবং ‘মনিহারা’ নিয়ে তৈরি করেন ‘তিনকন্যা’ ছবিটি। ‘নষ্টনীড়’ গল্প অবলম্বনে চলচ্চিত্ররূপ দেন ‘চারুলতা’। যা কালজয়ী হিসেবে গণ্য হয়। ছবিটি রাষ্ট্রপতি পদকে ভূষিত হয়। এছাড়াও বার্লিন ও মেক্সিকো চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে পুরষ্কৃত হয়। সত্যজিৎ রায় যেভাবে রবীন্দ্রচর্চা করেছেন, যেভাবে রবীন্দ্রনাথকে ধারণ করেছেন তা আজকের প্রজন্মের কাছে অনুসরণীয় হতেই পারে।

এখনও ফি বছর গ্রীষ্ম আসে গ্রীষ্ম যায়। এপার বাংলায় ওপার বাংলায় রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়। কিন্তু সেসব আয়োজনে প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায় না। কেমন যেন মেকি। কপিরাইটের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথেরর গান নিয়ে সেচ্ছাচারিতা সত্যিকারের রবীন্দ্রপ্রেমীদের কষ্ট দেয় বৈকি। সব মিলিয়ে একটা অস্থির সময় যাচ্ছে। এতোকিছুর পরেও বাংলার আনাচে কানাচে কিছু মানুষ চেতনে অবচেতনে রবিঠাকুরের কাছে আশ্রয় নেয়। শান্তি খোঁজে। সান্ত্বনা পায়। তাঁদের সাধুবাদ জানাতে হয়। এমনিভাবেই শুধু বইয়ের সুদৃশ্য তাঁকে বা টিভি চ্যানেলে কিংবা পোশাকী আয়োজনে নয় কিছু মানুষের অন্তরে কবিগুরু চিরদিন বেঁচে থাকবেন। বৃষ্টি পরবর্তী আজকের অপেক্ষাকৃত এই শীতল দিনে বাংলার দুই দিকপাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যজিৎ রায়কে গভীর প্রণতি জানাই।

লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক, সংস্কৃতিকর্মী; আইনজীবী

২.

মাজহারুল হক মন্টু। যশোরের ছাত্র রাজনীতির অঙ্গনে একটা পরিচিত নাম। স্নাতক শেষবর্ষের ছাত্র। স্কুলজীবন থেকেই ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। ১৯৬৯ সালের স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে তার রয়েছে অনন্য সাধারণ ভূমিকা। তাছাড়াও ১৯৭০ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে সক্রিয় প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে দলের ভেতরে নিজের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করে তুলেছেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পর ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আওয়ামী লীগের নানা টানাপোড়েন শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পূর্বে আহুত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর সারা বাংলাদেশের মতো যশোর শহরেও প্রবল গণআন্দোলন শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় যশোর শহরের সর্বস্তরের ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে এসে আন্দোলন শুরু করে। ৩ মার্চ ছাত্র-জনতার একটা মিছিল যশোর কালেক্টর ভবনে উড্ডীন পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা নামিয়ে একটা কালো পতাকা উত্তোলন করে যখন ফিরে আসছিল, তখন টিএন্ডটি ভবন থেকে পাকিস্তানি সেনারা গুলি বর্ষণ করলে চারুবালা নামে একজন গৃহবধূ নিহত হন। যার ফলে আন্দোলন আরও বেগবান হয়ে ওঠে। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে থেকে বঙ্গবন্ধুর ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে সারা বাংলাদেশের মতো যশোরেও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তখন প্রতিদিনই শহরে চলতে থাকে প্রতিবাদ মিছিল, মিটিং।

২৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে ছাত্রনেতা খান টিপু সুলতানের নেতৃত্বে যশোর শহরের নিয়াজ পার্কে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৫ মার্চের রাতের আঁধারে হানাদার খান সেনারা যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহরে প্রবেশ করে রাস্তায় অবস্থানরত জনতার উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে অনেক সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। অন্যদিকে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই সারাদেশে প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মাযহারুল হক মন্টু একজন ছাত্রনেতা হিসাবে যশোর শহরের আন্দোলনের প্রতিটা স্তরে যথাযথ ভূমিকা রাখার পাশাপশি শত্রুসেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু সাধারণ ৩০৩ রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করে আধৃুুনিক অস্ত্র সজ্জিত শত্রুসেনাদের সামনে টিকতে না পেরে পিছু হটে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের উন্নত প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তার নেতৃত্বে একটা গেরিলা দল নিয়ে গত ৭ দিন আগে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যশোর সদর থানার প্রত্যন্ত এলাকা কাশিমপুর গ্রামে সেল্টার গ্রহণ করেন। তিনি কলেজ পড়ুয়া একজন যুবক হলেও তাকে দেখে মনে হয় যেন একজন আর্মি অফিসার। কথাবার্তায় চালচলনে যেন আভিজাত্য ঝরে পড়ে। সামরিক বাহিনীতে সৈনিকদের যেমন কড়া আইন কানুনের মধ্যে থাকতে হয়, তেমনি তার অধীনের গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের থাকতে হয় কঠোর আইন কানুনের মধ্যে। পান থেকে চুন খসলেই কারো রেহাই নেই। সেন্টি ডিউটি বা রেকি করা কোন কাজেই সামান্যতম অবহেলাও তার সহ্য হয় না।

সেই কড়া স্বভাবের মাজহারুল হক মন্টুকে আজ কিন্তু খুব প্রাণখোলা এবং খোশমেজাজে দেখা যাচ্ছে। এর পেছনে অবশ্য একটা বড় কারণ আছে । তাহলো তার নেতৃত্বে আরও কয়েকটি গেরিলা দল মিলে আজ ভোর রাতে যশোর শহরের পূর্বের খাজুরা হাই স্কুল রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে বেশ কিছু রাজাকারকে হত্যা করে সফলতা দেখিয়েছে। অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধাদের এই সফলতার পেছনে মোঃ ইসহাক নামের একজন সামরিক প্রশিক্ষপ্রাপ্ত মুজাহিদ সদস্যের অবদান সবচেয়ে বেশি। মুক্তিযোদ্ধা দলের সদস্য না হয়েও সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং খাজুরা রাজাকার ক্যাম্পের পাশের লেবুতলার গ্রামে বাড়ি হওয়ায় ক্যাম্পটির সেন্টি পোস্ট ও অন্যান্য অবস্থান সম্বন্ধে তার স্পষ্ট ধারণা ছিল। সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়ায় যশোর অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ইসহাক ইপিআর বাহিনীর সাথে প্রথম পর্যায়ের প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর প্রতিরোধ যোদ্ধারা ভারতে চলে গেলেও নতুন বিবাহিত স্ত্রী এবং পরিবারের অসুবিধার কথা ভেবে সে ভারতে যাওয়া থেকে বিরত ছিল। ভারত থেকে প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করার পর সে আর ঘরে বসে থাকতে পারেনি। মাজহারুল হক মন্টুর গেরিলা দলটি কাশিমপুর গ্রামে সেল্টার গ্রহণ করার পর থেকেই সে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে মন্টু সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে। তারর যোগ্যতা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার প্রচণ্ড আগ্রহ দেখে মন্টু সাহেব তাকে নিজ দলে অন্তভূক্ত করে নেন।

কাশিমপুর গ্রামে সেল্টার গ্রহণ করার পর থেকেই খাজুরা হাই স্কুল রাজাকার ক্যাম্পের নানা অপকর্মের কথা মন্টু সাহেবের কানে আসছিল। মাত্র ১০/১২ দিনের মধ্যে ২টি বাড়ি লুট এবং বেশ কয়েকজন নারীর সম্ভ্রমহানীর সাথে তাদের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় অন্যান্য গেরিলা কমান্ডারের সাথে আলোচনা করে মন্টু সাহেব খাজুরা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর একই এলাকায় বাড়ি, অবাধ যাতায়াতের সুযোগ এবং সামরিক বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ায় ক্যাম্পটি সরেজমিনে রেকি করে একটা খসড়া আক্রমণ পরিকল্পনা প্রণয়ণের জন্য তিনি ইসহাককে দায়িত্ব প্রদান করেন। সেও সুযোগটি মনেপ্রাণে গ্রহণ করে। তারপর অবাধ যাতায়াতের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একটা নিখুঁত আক্রমণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে তা মন্টু সাহেবের নিকট জমা দেয়। সেই আক্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে ৫ জন গেরিলা কমান্ডার আলোচনা করে সামান্য কিছু কাটছাট করে চুড়ান্ত করা হয়। তারপর মাযহারুল হক মন্টুর নেত্বত্বে ৫টা গেরিলা দলের ৫৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আজ ভোর তারা রাতে খাজুরা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে শতভাগ সফলতা লাভ করে। শুধু যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা নয়, ইসহাক অস্ত্র হাতে সরাসরি গুলিতে শত্রুর ২ জন সেন্টিকে হত্যা করে যুদ্ধ জয়ে অনেক ভূমিকা রেখেছে। তাইতো আজ সারাদিন ক্যাম্পে একটা আনন্দের আমেজ লেগে আছে। সাথে সাথে চলছে ইসহাক বন্দনা।

চলবে…

১৯৭১ সালের জুন মাসের শেষ দিক। বাংলাদেশে তখন চলছে পাকিস্তানি কসাই সেনাদের রক্তের হলিখেলা। ২৫শে মার্চের কাল রাত থেকে তারা সারা বাংলাদেশের নিরস্ত্র নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে মানুষ হত্যার পাশাপাশি গ্রামের পর গ্রামে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, নারী ধর্ষণসহ নানা পৈশাচিক কর্মকাণ্ডে মেতে উঠেছে। অন্য দিকে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা– ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ দেওয়ার পর থেকেই দেশে শুরু হয়ে গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই সারা বাংলাদেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধ যুদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ই এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ এবং তার অল্প কিছু দিনের মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যগাথা শুনে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ যেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠতো, তেমনি বাঙালি যুবকেরা মুুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে অনুপ্রেরণা খুঁজে পেত। যার ফলে দেশের ভেতর থেকে যুবক ছেলেরা দলে দলে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে শুরু করে।

দিনে দিনে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে পাকি সেনারাও নতুন ফন্দি আঁটে। নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য স্বাধীনতাবিরোধী জামাতে ইসলাম, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামসহ অন্যান্য স্বাধীনতা বিরোধী দলের সহযোগিতায় তারা রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনী গঠন-কাজে হাত দেয়। জুন মাসের প্রথম দিকে তাদের এই বাহিনী গঠন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই মাসের মাঝের দিকে জামাত নেতা লেবুতলা গ্রামের ইব্রাহিম ডাক্তারের নেতৃত্বে (হাতুরে ডাক্তার) যশোর শহর থেকে ২০ মাইল পূর্বে খাজুরা উচ্চ বিদ্যালয়ে একটা রাজাকার ক্যাম্প স্থাপন করার পর থেকেই তারা গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, বাড়িঘর লুটপাট এবং নারী ধর্ষণের মতো গর্হিত কাজ শুরু করে দেয়। শুধু তাই না মাত্র ১০/১২ দিনের মধ্যেই লেবুতলা গ্রামের নিমাই কাপালি, গৌর মাষ্টারের বাড়িতে লুটপাট ও খাজুরার আলিয়র রহমানের স্ত্রী ও ২ বোনকে ধরে নিয়ে গিয়ে সম্ভ্রমহানী করার পর তারা এলাকায় মূর্তিমান আতঙ্কে পরিণত হয়ে গেছে। এখন গাঁয়ের মানুষদের জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘের মতো অবস্থা। প্রতি রাতেই যেমন পাকিস্তানি কসাই সেনারা বিভিন্ন এলাকায় আক্রমণ চালাচ্ছে, তেমনি দিনের বেলায় রাজাকার ও আল বদরেরা গ্রামে গ্রামে হামলা চালিয়ে লুটপাট ও নানা অসামাজিক কাজে মেতে উঠছে। শত্রুদের এই দ্বিমুখী আক্রমণে আজ বাংলাদেশের প্রতিটা এলাকায় নরকের যন্ত্রণা নেমে এসেছে। তাদের জীবন ও জীবিকা এলোমেলো হয়ে গেছে।

খান সেনাদের আক্রমণের আগাম খবর জানার জন্য এখন মানুষ তাদের রাতের ঘুমকে হারাম করে গাঁয়ে গাঁয়ে সারা রাত পাহারা বসিয়েছে। নির্ঘুম রাত কাটানোর পর দিনের বেলায় যে একটু শান্তিতে ঘুমাবে তারও কোন উপায় নেই। কারণ কখন যে রাজাকার আল বদরেরা হামলা করে বাড়ি ঘরে লুটপাট কিংবা যুবতি নারীদের অপহরণ করে নিয়ে যায় সেই চিন্তায় তাদের উৎকন্ঠিত থাকতে হয়। দিনের আলোয় তবুও মনে একটু বল পাওয়া যায়। কিন্তু রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে মানুষের জীবনও যেন ঘোর অন্ধকারে ছেয়ে যায়। তখন তাদের মাথায় একটাই চিন্তা ঘুরপাক খায়– পরিবারের সবার জীবন রক্ষা করতে পারবো তো? বাড়ির যুবতি মা, বোন, কন্যার সম্ভ্রম রক্ষা করা যাবে তো? রাত যত গভীর হতে থাকে মানুষের মনের আতঙ্কও ততো বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই মধ্যে এলাকায় জোর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের ভেতরে প্রবেশ করেছে। কেউ তাদের চোখে দেখেনি। তবুও এই খবর শুনে সাধারণ মানুষ আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে। এবার নিশ্চয়ই মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানি সেনা তথা রাজাকার আলবদর বাহিনী পরাজিত হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। কিন্তু সেই স্বাধীনতার জন্য আর কত দিন আর কত রাত তাদের এমন দুঃসহ যাতনা ভোগ করতে হবে?

আজ ৩০শে জুন। জুন মাসের শেষ দিন। মানুষ জন সারা রাত গাঁ পাহারা দিয়ে ঘরে ফেরা শুরু করেছে। মসজিদে মসজিদে মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে। ঠিক এমন সময় খাজুরিয়া রাজাকার ক্যাম্পের উপর যেন গুলির বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। এলএমজি, এসএলআর, ৩০৩ রাইফেলের গুলি ও গ্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দের পাশাপাশি মুর্হুমুহু ভেসে আসছে জয় বাংলা স্লোগান। তখন এলাকার মানুষের মনের সব সংশয় দূর হয়ে যায়। তারা নিশ্চিত হয়ে যায়, নরাধম রাজাকাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে মুক্তিযোদ্ধারাই খাজুরা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করেছে। সারা ক্যাম্প এলাকায় যেন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। সেই ভূমিকম্প যেন থামতেই চায় না। প্রায় ঘন্টা খানেক প্রবল গুলাগুলি চলার পর আস্তে আস্তে তা স্তিমিত হয়ে আসে। এরই মধ্যে পূর্ব আকাশে নতুন দিনের আশার সূর্য উদিত হতে দেখা যায়। দিনের আলোয় আশে পাশের বাড়িঘরের লোকজন ক্যাম্পের সামনে এসে দেখতে পায় ৫ জন রাজাকার মরে পড়ে আছে। বাকিরা জীবন বাঁচাতে ক্যাম্পের পিছনের ডোবায় আশ্রয় নিয়েছিল। মুক্তিবাহিনী চলে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে তারা ক্যাম্পে ফিরে আসছে। নরাধমদের এমন উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে দেখে গাঁয়ের লোকজন মনে মনে ভীষণ খুশি হলেও তারা মুখে তা প্রকাশ করতে পারে না। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সেদিনের রাতের খবরে যশোর জেলার খাজুরা রাজাকার ক্যাম্পের উপর মুক্তিযোদ্ধাদের সফল অপারেশন পরিচালনার খবর ফলাও করে প্রচার করার সাথে সাথে তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বময়। এই খবর পেয়ে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের প্রতিটা মুক্তিপাগল বাঙালির মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সেদিনের চরমপত্র অনুষ্ঠানে শোনা গেল– বিচ্ছুদের গাবুড় মাইরের চোটে যশোরের খাজুরায় ৫ জন রাজাকার অক্কা পেয়েছে। বাকিরা জীবন বাঁচাতে ক্যাম্পের পেছনের ডোবার ভেতরে হাবুডুবু খেয়েছে।